Константин Паустовский — Сказочник (Александр Грин): Сказка. Сказки константин паустовский

Константин Паустовский - Сказочник (Христиан Андерсен): читать сказку для детей, текст онлайн на РуСтих

Мне было всего семь лет, когда я познакомился с писателем Христианом Андерсеном.

Случилось это в зимний вечер, всего за несколько часов до наступления двадцатого столетия. Веселый датский сказочник встретил меня на пороге нового века.

Он долго рассматривал меня, прищурив один глаз и посмеиваясь, потом достал из кармана белоснежный душистый платок, встряхнул им, и из платка вдруг выпала большая белая роза. Сразу же вся комната наполнилась ее серебряным светом и непонятным медленным звоном. Оказалось, что это звенят лепестки розы, ударившись о кирпичный пол подвала, где жила тогда наша семья.

Случай с Андерсеном был тем явлением, которое старомодные писатели называли “сном наяву”. Просто это мне, должно быть, привиделось.

В тот зимний вечер, о котором я рассказываю, у нас в семье украшали елку. По этому случаю взрослые отправили меня на улицу, чтобы я раньше времени не радовался елке.

Я никак не мог понять, почему нельзя радоваться раньше какого-то твердого срока. По-моему, радость была не такая частая гостья в нашей семье, чтобы заставлять нас, детей, томиться, дожидаясь ее прихода.

Но как бы там ни было, меня услали на улицу. Наступило то время сумерек, когда фонари еще не горели, но могли вот-вот зажечься. И от этого “вот-вог”, от ожидания внезапно вспыхивающих фонарей у меня замирало сердце. Я хорошо знал, что в зеленоватом газовом свете тотчас появятся в глубине зеркальных магазинных витрин разные волшебные вещи:

коньки “Снегурка”, витые свечи всех цветов радуги, маски клоунов в маленьких белых цилиндрах, оловянные кавалеристы на горячих гнедых лошадях, хлопушки и золотые бумажные цепи. Непонятно почем, но от этих вещей сильно пахло клейстером и скипидаром.

Я знал со слов взрослых, что этот вечер был совершенно особенный. Чтобы дождаться такого же вечера, нужно было прожить еще сто лет. А это, конечно, почти никому не удастся.

Я спросил у отца, что значит “особенный вечер”. Отец объяснил мне, что этот вечер называется так потому, что он не похож на все остальные.

Действительно, тот зимний вечер в последний день девятнадцатого века не был похож на все остальные. Снег падал медленно и очень важно, и хлопья его были такие большие, что, казалось, с неба слетают на город легкие белые цветы. И по всем улицам слышался глухой перезвон извозчичьих бубенцов.

Когда я вернулся домой, елку тотчас зажгли и в комнате началось такое веселое потрескиванье свечей, будто вокруг беспрерывно лопались сухие стручки акации.

Около елки лежала толстая книга – подарок от мамы. Это были сказки Христиана Андерсена.

Я сел под елкой и раскрыл книгу. В ней было много цветных картинок, прикрытых папиросной бумагой. Приходилось осторожно отдувать эту бумагу, чтобы рассмотреть эти картинки, липкие от краски.

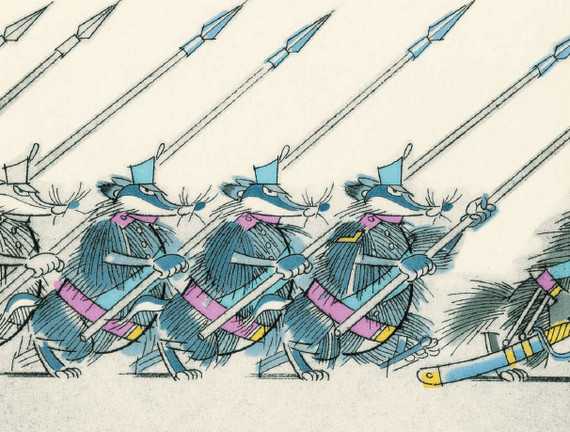

Там сверкали бенгальским огнем стены снежных дворцов, дикие лебеди летели над морем, в котором отражались розовые облака, и оловянные солдатики стояли на часах на одной ноге, сжимая длинные ружья.

Я начал читать и зачитался так, что, к огорчению взрослых, почти не обратил внимания на нарядную елку.

Прежде всего я прочел сказку о стойком оловянном солдатике и маленькой прелестной плясунье, потом – сказку о снежной королеве Удивительная и, как мне показалось, душистая, подобно дыханию цветов, человеческая доброта исходила от страниц этой книги с золотым обрезом.

Потом я задремал под елкой от усталости и жара свечей и сквозь эту дремоту увидел Андерсена, когда он обронил белую розу. С тех пор мое представление о нем всегда было связано с этим приятным сном.

Тогда я еще не знал, конечно, двойного смысла андерсеновских сказок. Я не знал, что в каждой детской сказке заключена вторая, которую в полной мере могут понять только взрослые.

Это я понял гораздо позже. Понял, что мне просто повезло, когда в канун трудного и великого двадцатого века мне встретился милый чудак и поэт Андерсен и научил меня вере в победу солнца над мраком и доброго человеческого сердца над злом. Тогда я уже знал пушкинские слова “Да здравствует солнце, да скроется тьма!” и был почему-то уверен, что Пушкин и Андерсен были закадычными друзьями и, встречаясь, долго хлопали друг друга по плечу и хохотали.

Биографию Андерсена я узнал значительно позже. С тех пор она всегда представлялась мне в виде интересных картин, похожих на рисунки к его рассказам.

Андерсен `всю свою жизнь умел радоваться, хотя детство его не давало для этого никаких оснований. Родился он в 1805 году, во времена наполеоновских войн, в старом датском городе Одензе в семье сапожника.

Одензе лежит в одной из котловин среди низких холмов на острове Фюн. В котловинах на этом острове почти всегда застаивался туман, а на вершинах холмов цвел вереск.

Если хорошенько подумать, на что был похож Одензе, то, пожалуй, можно сказать, что он больше всего напоминал игрушечный город, вырезанный из почернелого дуба.

Недаром Одензе славился своими резчиками по дереву. Один из них средневековый мастер Клаус Берг вырезал из черного дерева огромный алтарь для собора в Одензе. Алтарь этот – величественный и грозный – наводил оторопь не только на детвору, но даже на взрослых.

Но датские резчики делали не только алтари и статуи святых. Они предпочитали вырезать из больших кусков дерева те фигуры, что, по морскому обычаю, украшали форштевни парусных кораблей. То были грубые, но выразительные статуи мадонн, морского бога Нептуна, нереид, дельфинов и изогнувшихся морских коньков. Эти статуи раскрашивали золотом, охрой и кобальтом, причем клали краску так густо, что морская волна не могла в течение многих лет смыть ее или повредить.

По существу эти резчики корабельных статуй были поэтами моря и своего ремесла. Не зря же из семьи такого резчика вышел один из величайших скульпторов девятнадцатого века, друг Андерсена, датчанин Альберт Торвальдсен.

Маленький Андерсен видел замысловатые работы резчиков не только на кораблях, но и на домах Одензе. Должно быть, он знал в Одензе тот старый-престарый дом, где год постройки был вырезан на деревянном толстом щите в рамке из тюльпанов и роз. Там же было вырезано целое стихотворение, и дети выучивали его наизусть. А у башмачников висели над дверью деревянные вывески с изображением орла с двумя головами в знак того, что башмачники всегда шьют только парную обувь.

Отец Андерсена был башмачником, но над его дверью не висело изображение двуглавого орла. Такие

вывески имели право держать только члены цеха башмачников, а отец Андерсена был слишком беден, чтобы платить взносы в цех.

Андерсен вырос в бедности. Единственной гордостью семьи Андерсенов была необыкновенная чистота в их доме, ящик с землей, где густо разрастался лук, и несколько вазонов на окнах.

В них цвели тюльпаны. Их запах сливался с перезвоном колоколов, стуком отцовского сапожного молотка, лихой дробью барабанщиков около казармы, свистом флейты бродячего музыканта и хриплыми песнями матросов, выводивших по каналу неуклюжие барки в соседний залив.

Во всем этом разнообразии людей, небольших событий, красок и звуков, окружавших тихого мальчика, он находил повод для того, чтобы радоваться и выдумывать всякие истории.

В доме Андерсенов у мальчика был только один благодарный слушатель – старый кот по имени Карл. Но Карл страдал крупным недостатком – он часто засыпал, не дослушав до конца какую-нибудь интересную сказку. Кошачьи годы, как говорится, брали свое

Но мальчик не сердился на старого кота Он все ему прощал за то, что Карл никогда не позволял себе сомневаться в существовании колдуний, хитреца Клум-пе-Думпе, догадливых трубочистов, говорящих цветов и лягушек с бриллиантовыми коронами на голове.

Первые сказки мальчик услышат от отца и старух из соседней богадельни. Весь день эти старухи пряли, сгорбившись, серую шесть и бормотали свои нехитрые рассказы. Мальчик переделывал эти рассказы по-своему, украшал их, как бы раскрашивал свежими красками и в неузнаваемом виде снова рассказывал их, но уже от себя богаделкам. А те только ахали и шептали между собой, что маленький Христиан слишком умен и потому не заживется на свете.

Прежде чем рассказывать дальше, надо остановиться на том свойстве Андерсена, о котором я уже вскользь говорил, – на его умении радоваться всему интересному и хорошему, что попадается на каждой тропинке и на каждом шагу.

Пожалуй, неправильно называть это свойство умением. Гораздо вернее назвать его талантом, редкой способностью замечать то, что ускользает от ленивых человеческих глаз.

Мы ходим по земле, но часто ли нам является в голову желание нагнуться и тщательно рассмотреть эту землю, рассмотреть все, что находится у нас под ногами. А если бы мы нагнулись или даже больше – легли бы на землю и начали рассматривать ее, то на каждой пяди мы бы нашли много любопытных вещей.

Разве не интересен сухой мох, рассыпающий из своих кувшинчиков изумрудную пыльцу, или цветок подорожника, похожий на сиреневый солдатский султан? Или обломок перламутровой ракушки-такой крошечный, что из него нельзя сделать даже карманное зеркальце для куклы, но достаточно большой, чтобы бесконечно переливаться и блестеть таким же множеством неярких красок, каким горит на утренней заре небо над Балтикой.

Разве не прекрасна каждая травинка, наполненная пахучим соком, и каждое летучее семечко липы? Из него обязательно вырастет могучее дерево.

Да мало ли что увидишь у себя под ногами! Обо всем этом можно писать рассказы и сказки, – такие сказки, что люди будут только качать головами от удивления и говорить друг другу:

— Откуда только взялся такой благословенный дар у этого долговязого сына башмачника из Одензе? Должно быть, он все-таки колдун.

Детей вводит в мир сказки не только народная поэзия, но и театр. Спектакль дети почти всегда принимают как сказку.

Яркие декорации, свет масляных ламп, бряцанье рыцарских доспехов, гром музыки, подобный грому сражения, слезы принцесс с синими ресницами, рыжебородые злодеи, сжимающие рукоятки зазубренных мечей, пляски девушек в воздушных нарядах – все это никак не походит на действительность и, конечно, может происходить только в сказке.

В Одензе был свой театр. Там маленький Христиан впервые увидел пьесу с романтическим названием “Дунайская дева”. Он был ошеломлен этим спектаклем и с тех пор стал ярым театралом на всю свою жизнь – до самой смерти.

На театр не было денег. Тогда мальчик заменил подлинные спектакли воображаемыми. Он подружился с городским расклейщиком афиш Петером, начал помогать ему, а за это Петер дарил Христиану по одной афише каждого нового спектакля.

Христиан приносил афишу домой, забивался в угол и, прочитав название пьесы и имена действующих лиц, тут же выдумывал свою, захватывающую дух пьесу под тем же названием, которое стояло на афише.

Выдумывание это длилось по нескольку дней. Так создавался тайный репертуар детского воображаемого театра, где мальчик был всем: автором и актером, музыкантом и художником, осветителем и певцом.

Андерсен был единственным ребенком в семье и, несмотря на бедность родителей, жил вольно и беззаботно. Его никогда не наказывали. Он занимался только тем, что непрерывно мечтал. Это обстоятельство даже помешало ему вовремя научиться грамоте. Он одолел ее позже, чем все мальчики его возраста, и до пожилых лет писал не совсем уверенно и делал орфографические ошибки.

Больше всего времени Христиан проводил на старой мельнице на реке Одензе. Мельница эта вся тряслась от старости, окруженная обильными брызгами и потоками воды. Зеленые бороды тины свешивались с ее дырявых лотков. У берегов запруды плавали в ряске ленивые рыбы.

Кто-то рассказал мальчику, что прямо под мельницей на другом конце земного шара находится Китай и что китайцы довольно легко могут прокопать подземный ход в Одензе и внезапно появиться на улицах заплесневелого датского городка в красных атласных халатах, расшитых золотыми драконами, и с изящными веерами в руках.

Мальчик долго ждал этого чуда, но оно почему-то не произошло.

Кроме мельницы, еще одно место в Одензе привлекало маленького Христиана. На берегу канала была расположена усадьба старого отставного моряка. В своем саду моряк установил несколько маленьких деревянных пушек и рядом с ними – высокого, тоже деревянного солдата.

` Когда по каналу проходил корабль, пушки стреляли холостыми зарядами, а солдат палил в небо из деревянного ружья. Так старый моряк салютовал своим счастливым товарищам – капитанам, еще не ушедшим на пенсию.

Несколько лет спустя Андерсен попал в эту усадьбу уже студентом. Моряка не было в живых, но юного поэта встретил среди цветочных клумб рой красивых _и задорных девушек – внучек старого капитана.

Впервые тогда Андерсен почувствовал любовь к одной из этих девушек, – любовь, к сожалению, безответную и туманную. Такими же были все увлечения женщинами, случавшиеся в его беспокойной жизни.

Христиан мечтал обо всем, что только могло прийти ему в голову. Родители же мечтали сделать из мальчика хорошего портного. Мать учила его кроить и шить. Но мальчик если что-либо и шил, то только пестрые платья для своих театральных кукол .( у него уже был свой собственный домашний театр). А вместо кройки он научился виртуозно вырезать из бумаги замысловатые узоры и маленьких танцовщиц, делающих пируэты. Этим своим искусством он поражал всех даже в годы своей старости.

Уменье шить пригодилось впоследствии Андерсену, как писателю. Он так перемарывал рукописи, что на них не оставалось места для поправок. Тогда Андерсен выписывал эти поправки на отдельных листках бумаги и тщательно вшивал их нитками в рукопись – ставил на ней заплатки.

Когда Андерсену исполнилось четырнадцать лет, умер его отец Вспоминая об этом, Андерсен говорил, что всю ночь над умершим пел сверчок, в то время как мальчик всю ночь проплакал

Так под песню запечного сверчка ушел из жизни застенчивый башмачник, ничем не замечательный, кроме того, что он подарил миру своего сына – сказочника и поэта

Вскоре после смерти отца Христиан отпросился у матери и на жалкие сбереженные гроши уехал из Одензе в столицу Копенгаген – завоевывать счастье, хотя он сам еще толком не знал, в чем оно заключалось.

В сложной биографии Андерсена нелегко установить то время, когда он начал писать свои первые прелестные сказки.

С раннего детства его память была полна разных волшебных историй Но они лежали под спудом Юноша Андерсен долго считал себя кем угодно – певцом, танцором, декламатором, поэтом, сатириком и драматургом, но только не сказочником Несмотря на это, отдаленный голос сказки давно слышался то в одном, то в другом из его произведений как звук чуть затронутой, но тотчас же отпущенной струны

Свободное воображение ловит в окружающей нас жизни сотни частностей и соединяет их в стройный и мудрый рассказ. Нет ничего, чем пренебрег бы сказочник, – будь то горлышко пивной бутылки, капля росы на пере, потерянном иволгой, или заржавленный уличный фонарь. Любая мысль – самая могучая и великолепная – может быть выражена при дружеском содействии этих скромных вещей.

Что толкнуло Андерсена в область сказки?

Сам он говорил, что легче всего писат сказки, оставаясь наедине с природой, “слушая ее голос”, особенно в то время, когда он отдыхал в лесах Зеландии, почти всегда окутанных неплотным туманом, дремлющих под слабым мерцанием звезд. Далекий ропот моря, долетавший в чащу этих лесов, придавал им таинственность.

Но мы также знаем, что многие свои сказки Андерсен писал среди зимы, в разгар детских елочных праздников, и придавал им нарядную форму, свойственную елочным украшениям

Что говорить` Приморская зима, ковры снега, треск огня в печах и сияние зимней ночи – все это располагает к сказке. А может быть, толчком к тому, что Андерсен стал сказочником, послужил один случай на улице в Копенгагене.

Маленький мальчик играл на подоконнике в старом копенгагенском доме. Игрушек было не так уж много – несколько кубиков, старая бесхвостая лошадь из папье-маше, много раз уже выкупанная и потому потерявшая масть, и сломанный оловянный солдатик.

Мать мальчика – молодая женщина – сидела у окна и вышивала.

В это время в глубине пустынной улицы со стороны Старого порта, где усыпительно покачивались в небе реи кораблей, показался высокий и очень худой человек в черном Он быстро шел несколько скачу^ щей неуверенной походкой, размахивая длинными руками, и говорил сам с собой.

Шляпу он нес в руке, и потому был хорошо виден его большой покатый лоб, орлиный тонкий нос и серые сощуренные глаза.

Он был некрасив, но изящен и производил впечатление иностранца. Душистая веточка мяты была воткнута в петлицу его сюртука.

Если бы можно было прислушаться к бормотанию этого незнакомца, то мы бы услышали, как он чуть нараспев читает стихи:

Я сохранил тебя в своей груди, О, роза нежная моих воспоминаний .

Женщина за пяльцами подняла голову и сказала мальчику.

— Вот идет наш поэт, господин Андерсен. Под его колыбельную песню ты так хорошо засыпаешь.

Мальчик посмотрел исподлобья на незнакомца в черном, схватил своего единственного хромого солдатика, выбежал на улицу, сунул солдатика в р>ку Андерсену и тотчас убежал

Это был неслыханно щедрый подарок. Андерсен понял это. Он воткнул солдатика в петлицу сюртука рядом с веточкой мяты, как орден, потом вынул таток и слегка прижал его к глазам,-очевидно, недаром друзья обвиняли его в чрезмерной чувствительности.

А женщина, подняв голову от вышивания, подумала, как хорошо и вместе с тем трудно было бы ей жить с этим поэтом, если бы она могла полюбить его. Вот говорят, что даже ради молодой певицы Дженни Л\нд, в которую он был влюблен – все звали ее “ослепительной Дженни” – Андерсен не захотел отказаться ни от одной из своих поэтических привычек и выдумок.

А этих выдумок было много. Однажды он даже придумал прикрепить к мачте рыбачьей шхуны эолову арфу, чтобы слушать ее жалобное пение во время угрюмых северо-западных ветров, постоянно дующих в Дании.

Андерсен считал свою жизнь прекрасной и почти безоблачной, но, конечно, лишь в силу детской своей жизнерадостности. Эта незлобивость по отношению к жизни обычно бывает верным признаком внутреннего богатства Таким людям, как Андерсен, нет охоты растрачивать время и силы на борьбу с житейскими неудачами, когда вокруг так явственно сверкает поэзия и нужно жить только в ней, жить только ею и не пропустить то мгновение, когда весна прикоснется губами к деревьям. Как бы хорошо никогда не думать о житейских невзгодах! Что они стоят по сравнению с этой благодатной, душистой весной.

Андерсену хотелось так думать и так жить, но действительность совсем не была милостива к нему, как он того заслуживал.

Было много, слишком много огорчений и обид, особенно в первые годы в Копенгагене, в годы нищеты и пренебрежительного покровительства со стороны признанных поэтов, писателей и музыкантов.

Слишком часто, даже в старости, Андерсену давали понять, что он “бедный родственник” в датской литературе и что ему – сыну сапожника и бедняка – следует знать свое место среди господ советников и профессоров.

Андерсен говорил о себе, что за свою жизнь он выпил не одну чашу горечи Его замалчивали, на него клеветали, над ним насмехались. За что?

За то, что в нем текла “мужицкая кровь”, что он не был похож на спесивых и благополучных обывателей, за то, что он был истинный поэт “божьей милостью”, был беден, и, наконец, за то, что он не умел жить.

Неумение жить считалось самым тяжким пороком в филистерском обществе Дании. Андерсен был просто неудобен в этом обществе – этот чудак, этот, по словам философа Киркегора, оживший смешной поэтический персонаж, внезапно появившийся из книги стихов и забывший секрет, как вернуться обратно на пыльную полку библиотеки.

“Все хорошее во мне топтали в грязь”, – говорил о себе Андерсен. Говорил он и более горькие вещи, сравнивая себя с тонущей собакой, в которую мальчишки швыряют камни, но не из злости, а ради пустой забавы.

Да, жизненный путь этого человека, умевшего видеть по ночам свечение шиповника, похожее на мерцание белой ночи, и умевшего услышать воркотню старого пня в лесу, не был усыпан венками.

Андерсен страдал жестоко, и можно только преклоняться перед мужеством этого человека, не растерявшего на своем житейском пути ни доброжелательства к людям, ни жажды справедливости, ни способности видеть поэзию всюду, где она есть.

Он страдал, но он не покорялся. Он негодовал. Он гордился своей кровной близостью к беднякам – крестьянам и рабочим. Он вошел в “Рабочий союз” и первый из датских писателей начал читать рабочим свои сказки.

Он становился ироничен и беспощаден, когда дело касалось пренебрежения к простому человеку, несправедливости и лжи. Рядом с детской сердечностью в нем жил едкий сарказм. С полной силой он выразил его в своей великой сказке о голом короле.

Когда умер скульптор Торвальдсен, сын бедняка и друг Андерсена, то Андерсену была невыносима мысль, что за гробом великого мастера впереди всгх будет напыщенно шествовать датская знать.

Андерсен написал кантату на смерть Торвальдсена. Он собрал на похороны детей бедняков со всего Амстердама. Эти дети шли цепью по сторонам похоронной процессии и пели кантату Андерсена, начинавшуюся словами:

Дорогу дайте к гробу беднякам, – Из их среды почивший вышел сам..

Андерсен писал о своем друге поэте Ингемане, что тот разыскивал семена поэзии на крестьянской земле. С гораздо большим правом эти слова относятся к самому Андерсену. Он собирал зерна поэзии с крестьянских полей, согревал их у своего сердца, сеял в низких хижинах, и из этих семян вырастали и расцветали невиданные и великолепные цветы поэзии, радовавшие сердца бедняков.

Были годы трудного и унизительного учения, когда Андерсену приходилось сидеть в школе за одной партой с мальчиками, бывшими моложе его на много лет.

Были годы душевной путаницы и мучительных поисков своей настоящей дороги. Сам Андерсен долго не знал, какие области искусства сродни его таланту.

“Как горец вырубает ступеньки в гранитной скале,-говорил о себе под старость Андерсен,-так я медленно и тяжело завоевывал свое место в литературе”.

Он толком не знал своей силы, пока поэт Ингемаи не сказал ему шутя: “Вы обладаете драгоценной способностью находить жемчуг в любой сточной канаве”.

Эти слова открыли Андерсену самого себя.

И вот-на двадцать третьем году жизни-вышла первая подлинно андерсеновская книга “Прогулка на остров Амагер”. В этой книге Андерсен решил, наконец, выпустить в мир “пестрый рой своих фантазий”.

Легкий трепет восхищения перед неведомым до тех пор поэтом прошел по Дании. Будущее становилось ясным.

На первый же скудный гонорар от своих книг Андерсен устремился в путешествие по Европе.

Беспрерывные поездки Андерсена можно с полные правом назвать путешествиями не только по земле, но и по своим великим современникам. Потому что, где бы Андерсен ни был, он всегда знакомился со своими любимыми писателями, поэтами, музыкантами и художниками.

Такие знакомства Андерсен считал не только естественными, но просто необходимыми. Блеск ума и таланта великих современников Андерсена наполняли его ощущением собственной силы.

В длительном волнении, в постоянной смене стран, городов, народов и попутчиков, в волнах “дорожной поэзии”, в удивительных встречах и не менее удивительных размышлениях прошла вся жизнь Андерсена.

Он писал всюду, где его заставала жажда писать. Кто сочтет, сколько царапин оставило его острое-торопливое перо на оловянных чернильницах в гостиницах Рима и Парижа, Афин и Константинополя, Лондона и Амстердама!

Я упомянул о торопливом пере Андерсена. Придется на минуту отложить рассказ о его путешествиях, чтобы объяснить это выражение.

Андерсен писал очень быстро, хотя потом долго п придирчиво правил свои рукописи.

Писал же он быстро потому, что обладал даром импровизации. Андерсен был чистым образцом импровизатора.

Импровизация – это стремительная отзывчивость поэта на любую чужую мысль, на любой толчок извне, немедленное превращение этой мысли в потоки образов и гармонических картин Она возможна лишь при большом запасе наблюдений и великолепной памяти

Свою повесть об Италии Андерсен написал как импровизатор. Поэтому он и назвал ее этим словом – “Импровизатор”. И, может быть, глубокая и почтительная любовь Андерсена к Гейне объяснялась отчасти тем, что в немецком поэте Андерсен видел своего собрата по импровизации

Но вернемся к путешествиям Христиана Андерсена.

Первое путешествие он совершил по Каттегату, заполненному сотнями парусных кораблей. Это была очень веселая поездка В то время в Каттегате появились первые пароходы. “Дания” и “Каледония”. Они вызвали ураган негодования среди шкиперов парусных кораблей.

Когда пароходы, надымив на весь пролив, смущенно проходили сквозь строй парусников, их подвергали неслыханным насмешкам. Шкипера посылали им в рупор самые отборные проклятья. Их обзывали “трубочистами”, “дьшовозами”, “копчеными хвостами”) и “вонючими лоханками”. Эта жестокая морская распря очень забавляла Андерсена

Но плавание по Каттегату было не в счет. После него начались “настоящие путешествия” Андерсена. Он много раз объездил всю Европу, был в Малой Азии и даже в Африке

Он познакомился в Париже с Виктором Гюго и великой артисткой Рашель, беседовал с Бальзаком, был в гостях у Гейне. Он застал немецкого поэта в обществе молоденькой прелестной жены-парижанки, окруженной кучей шумных детей. Заметив растерянность Андерсена (сказочник втайне побаивался детей), Гейне сказал

— Не пугайтесь. Это не наши дети. Мы их занимаем у соседей.

Дюма водил Андерсена по дешевым парижским театрам, а однажды Андерсен видел, как Дюма писал

свой очередной роман, то громко переругиваясь с его героями, то покатываясь от хохота

Вагнер, Шуман, Мендельсон, Россини и Лист играли для Андерсена свои вещи Листа Андерсен называл “духом бури над струнами”.

В Лондоне Андерсен встретился с Диккенсом. Они посмотрели друг другу в глаза Андерсен не выдержал, отвернулся и заплакал То были слезы восхищения перед великим сердцем Диккенса

Потом Андерсен был в гостях у Диккенса в его маленьком доме на взморье Во дворе заунывно игол шарманщик-итальянец, за окном в сумерках блеснет огонь маяка, мимо дома проплывали, выходя УЗ Темзы в море, неуклюжие пароходы, а отдаленный берег реки, казалось, горел, как торф, – то дымили лондонские заводы и доки

— У нас полон дом детей, – сказал Диккенс А4-дерсену, хлопнул в ладоши, и тотчас несколько мальчиков и девочек – сыновей и дочерей Диккенса – вбежали в комнату, окружили Андерсена и расцеловали его в благодарность за сказки

Но чаще всего и дольше всего Андерсен быва I в Италии.

Рим стал для него, как и для многих иностранных писателей и художников, второй родиной

Однажды Андерсен проезжал в дилижансе по Италии

Была весенняя ночь, полная крупных звезд В дилижанс село несколько деревенских девушек Было так темно, что пассажиры не могли рассмотреть друг друга Но, несмотря на это, между ними начался шутливый разговор Да, было так темно, что Андерсен заметил только, как поблескивали влажные зубы девушек

Он начал рассказывать девушкам о них самих. Он говорил о них, как о сказочных принцессах Он увлекся Он восхвалял их зеленые загадочные глача, душистые косы, рдеющие губы и тяжелые ресницы

Каждая девушка была по своему прелестна в описании Андерсена и по-своему счастлива.

Девушки смущенно смеялись, но, несмотря на темноту, Андерсен заметил, как у некоторых из них блестели на глазах слезы. То были слезы благодарности доброму и странному попутчику.

Одна из девушек попросила Андерсена, чтобы он описал им самого себя.

Андерсен был некрасив. Он знал это. Но сейчас он изобразил себя стройным, бледным и обаятельным молодым человеком с д^шой, трепещущей от ожидания любви.

Наконец дилижанс остановился в глухом городке, куда ехали девушки. Ночь стала еще темнее. Девушки расстались с Андерсеном, причем каждая горячо и нежно поцеловала на прощанье удивительного незнакомца.

Дилижанс тронулся. Лес шумел за его окнами Фыркали лошади, и низкие итальянские созвездия пылали над головой. И Андерсен был счастлив так, как, может быть, еще никогда не был счастлив в жизни. Он благословлял дорожные неожиданности, мимолетные и милые встречи.

Италия покорила Андерсена. Он полюбил в ней все. каменные мосты, заросшие плющом, обветшалые мраморные фасады зданий, оборванных смуглых детей, померанцевые рощи, “отцветающий лотос” – Венецию, статуи Латерана, осенний воздух, холодноватый и пьянящий, мерцание куполов над Римом, старинные холсты, ласкающее солнце и то множество плодотворных мыслей, которые рождала Италия в его сердце.

Умер Андерсен в 1875 году.

Несмотря на частые невзгоды, ему выпало на долю подлинное счастье быть обласканным своим народом.

Я не перечисляю тут всего, что написал Андерсен. Вряд ли это нужно. Я хотел только набросать беглый облик этого поэта и сказочника, этого обаятельного чудака, оставшегося до самой своей смерти чистосердечным ребенком, этого вдохновенного импровизатора и ловца человеческих душ – и детских и взрослых

Он был поэтом бедняков, несмотря на то, что короли считали за честь пожать его сухощавую руку

Он был простонародным певцом. Вся его жизнь свидетельствует о том, что сокровища подлинного искусства заключены точько в сознании народа и нигч.е больше.

Поэзия насыщает сердце народа подобно тому, как мириады капелек влаги насыщают воздух над Данией. Поэтому, говорят, нигде нет таких широких и ярких радуг, как там.

Пусть же эти радуги почаще сверкают, как многоцветные триумфальные арки, над могилой сказочника Андерсена и над кустами его любимых белых роз.

Читать сказку "Константин Паустовский — Сказочник (Христиан Андерсен)" на сайте РуСтих онлайн: лучшие народные сказки для детей и взрослых. Поучительные сказки для мальчиков и девочек для чтения в детском саду, школе или на ночь.skazki.rustih.ru

Паустовский Константин. Три сказки

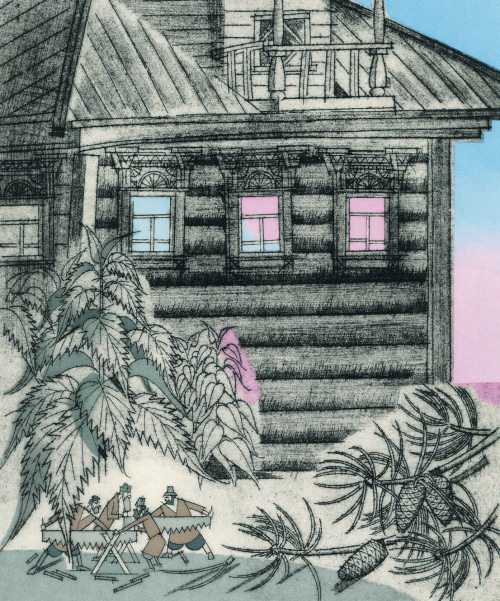

Варя проснулась на рассвете, прислушалась. Небо чуть синело за оконцем избы. Во дворе, где росла старая сосна, кто-то пилил: жик-жик, жик-жик! Пилили, видно, опытные люди: пила ходила звонко, не заедала.

Варя проснулась на рассвете, прислушалась. Небо чуть синело за оконцем избы. Во дворе, где росла старая сосна, кто-то пилил: жик-жик, жик-жик! Пилили, видно, опытные люди: пила ходила звонко, не заедала. Варя выбежала босиком в маленькие сенцы. Там было прохладно от недавней ночи. Варя приоткрыла дверь во двор и загляделась – под сосной с натугой пилили сухую хвою бородатые мужички, каждый ростом с маленькую еловую шишку. Сосновые иглы мужички клали для распилки на козлы, связанные из чисто обструганных щепочек.

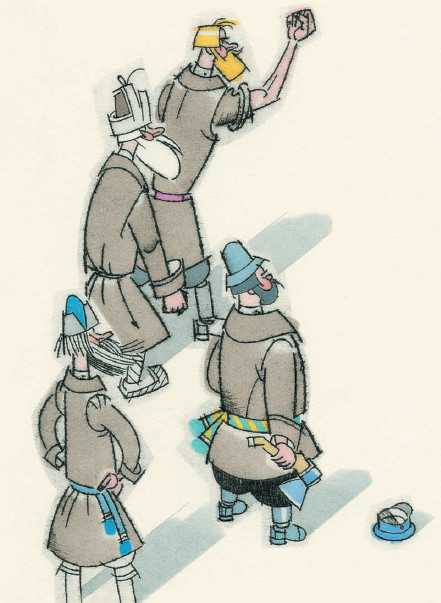

Варя выбежала босиком в маленькие сенцы. Там было прохладно от недавней ночи. Варя приоткрыла дверь во двор и загляделась – под сосной с натугой пилили сухую хвою бородатые мужички, каждый ростом с маленькую еловую шишку. Сосновые иглы мужички клали для распилки на козлы, связанные из чисто обструганных щепочек. Пильщиков было четверо. Все они были в одинаковых коричневых армячках. Только бороды у мужичков отличались. У одного была рыжая, у другого – чёрная, как воронье перо, у третьего – вроде как пакля, а у четвёртого – седая.

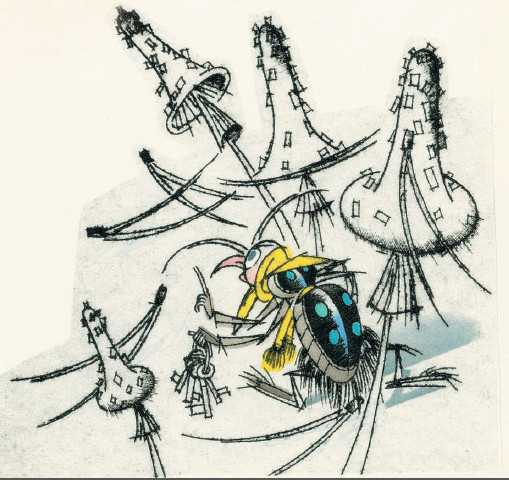

Пильщиков было четверо. Все они были в одинаковых коричневых армячках. Только бороды у мужичков отличались. У одного была рыжая, у другого – чёрная, как воронье перо, у третьего – вроде как пакля, а у четвёртого – седая. – Здравствуйте! – тихо сказала Варя. – Вы кто же такие будете? Мужички с еловую шишку обернулись, стащили шапки. – Мы дровоколы из Лесного прикола, – ответили они все разом и поклонились Варе в пояс. – Не бранись, хозяюшка, что на твоём дворе пилим. Подрядились мы со здешней жужелицей заготовить ей на зиму дрова, вот и стараемся. – Ну что ж, – сказала Варя ласково, – старайтесь, сколько вам требуется. Мне сухой хвои не жалко. А дед Прохор у меня глуховатый и слепенький, он ничего не узнает. – Вот правильно! – ответил седой мужичок, вытащил из-за пазухи за тесёмку высохший гриб пылевик, отсыпал из него в трубку грибного мелкого табачку и закурил. – Ежели тебе, внучка, по хозяйству чего-нибудь требуется, мы мигом сделаем. У нас артель. Берём мы недорого. – А сколько? – спросила Варя и присела на корточки, чтобы и самой легче было мужичков разглядеть, да чтобы и мужичкам не надо было задирать головы, глядя на Варю. – Это смотря по работе, – охотно ответил рыжий мужичок. – Вот, скажем, требуется тебе забить в брёвнах ходы, что прогрызли жуки-дровосеки. И тех жучков наглухо замуровать, чтобы они не точили избу, – это одна цена. Это работа затруднительная. – А чем затруднительная? – Как чем? Все ходы жучиные надо облазить да залепить их замазкой. Бывают такие ходы, что не продерёшься. Весь армяк изорвёшь, взмокнешь. Шут с ней, с такой работой! За неё надо брать по два ореха на каждого.

– Здравствуйте! – тихо сказала Варя. – Вы кто же такие будете? Мужички с еловую шишку обернулись, стащили шапки. – Мы дровоколы из Лесного прикола, – ответили они все разом и поклонились Варе в пояс. – Не бранись, хозяюшка, что на твоём дворе пилим. Подрядились мы со здешней жужелицей заготовить ей на зиму дрова, вот и стараемся. – Ну что ж, – сказала Варя ласково, – старайтесь, сколько вам требуется. Мне сухой хвои не жалко. А дед Прохор у меня глуховатый и слепенький, он ничего не узнает. – Вот правильно! – ответил седой мужичок, вытащил из-за пазухи за тесёмку высохший гриб пылевик, отсыпал из него в трубку грибного мелкого табачку и закурил. – Ежели тебе, внучка, по хозяйству чего-нибудь требуется, мы мигом сделаем. У нас артель. Берём мы недорого. – А сколько? – спросила Варя и присела на корточки, чтобы и самой легче было мужичков разглядеть, да чтобы и мужичкам не надо было задирать головы, глядя на Варю. – Это смотря по работе, – охотно ответил рыжий мужичок. – Вот, скажем, требуется тебе забить в брёвнах ходы, что прогрызли жуки-дровосеки. И тех жучков наглухо замуровать, чтобы они не точили избу, – это одна цена. Это работа затруднительная. – А чем затруднительная? – Как чем? Все ходы жучиные надо облазить да залепить их замазкой. Бывают такие ходы, что не продерёшься. Весь армяк изорвёшь, взмокнешь. Шут с ней, с такой работой! За неё надо брать по два ореха на каждого. – Два не два, а полтора ореха – верная цена! – примирительно заметил седой мужичок. – Мы, внучка, можем, к примеру, залезть в ходики, почистить всю механику наждаком и протереть тряпицей. За это мы, конечно, берём по соглашению – копеек пять, а то и все шесть. – Что там ни говори, – рассердился рыжий мужичок, – а нет хуже, как собирать муравьиные яйца. Залезешь в муравейник, елозишь там, труха в нос бьёт, а муравьи тебя так и жгут! Так и жгут! Иной как вцепится – не отдёрнешь! – А зачем их собирают, муравьиные яйца? – спросила Варя. – Соловьиная пища. Мы их в город отправляем. На продажу. – У меня, мужики, – сказала Варя, – работа есть, только не знаю, как вы с ней справитесь. Надо бы собрать паучью паутину, самую крепкую, шелковистую, промыть её в дождевой воде, высушить на ночном ветру, пока не погасла утренняя звезда, ссучить из этой паутины пряжу на медной прялке и сплесть из той пряжи поясок. И запрясть в него золотой волос. – Какой волос? – удивились мужички. – Вы покурите, а я вам объясню.

– Два не два, а полтора ореха – верная цена! – примирительно заметил седой мужичок. – Мы, внучка, можем, к примеру, залезть в ходики, почистить всю механику наждаком и протереть тряпицей. За это мы, конечно, берём по соглашению – копеек пять, а то и все шесть. – Что там ни говори, – рассердился рыжий мужичок, – а нет хуже, как собирать муравьиные яйца. Залезешь в муравейник, елозишь там, труха в нос бьёт, а муравьи тебя так и жгут! Так и жгут! Иной как вцепится – не отдёрнешь! – А зачем их собирают, муравьиные яйца? – спросила Варя. – Соловьиная пища. Мы их в город отправляем. На продажу. – У меня, мужики, – сказала Варя, – работа есть, только не знаю, как вы с ней справитесь. Надо бы собрать паучью паутину, самую крепкую, шелковистую, промыть её в дождевой воде, высушить на ночном ветру, пока не погасла утренняя звезда, ссучить из этой паутины пряжу на медной прялке и сплесть из той пряжи поясок. И запрясть в него золотой волос. – Какой волос? – удивились мужички. – Вы покурите, а я вам объясню. Мужички прислонили звонкие пилы к сосновой шишке, сели на сломанную веточку, как на бревно, вытащили кисеты, трубочки, откашлялись, закурили, приготовились слушать. И рассказала им Варя, как шла она из соседней деревни домой, несла баранки деду Прохору. И встретились ей в лесу два воробья. Они прыгали по осине, наскакивали друг на друга, да так лихо, что с веток дождём сыпались красные листья. Из норы под осиной высунулась лесная мышь, заругалась на воробьёв: «Ах вы, говорит, разбойники! Что же это вы раньше времени сухой лист с дерев обиваете! Совести у вас нисколько нету!»

Мужички прислонили звонкие пилы к сосновой шишке, сели на сломанную веточку, как на бревно, вытащили кисеты, трубочки, откашлялись, закурили, приготовились слушать. И рассказала им Варя, как шла она из соседней деревни домой, несла баранки деду Прохору. И встретились ей в лесу два воробья. Они прыгали по осине, наскакивали друг на друга, да так лихо, что с веток дождём сыпались красные листья. Из норы под осиной высунулась лесная мышь, заругалась на воробьёв: «Ах вы, говорит, разбойники! Что же это вы раньше времени сухой лист с дерев обиваете! Совести у вас нисколько нету!» – Это верно! – заметил мужичок с бородой вроде как пакля. – Лесная мышь палого листа не любит. Как пойдёт по лесам листопад, она из норы не выходит. Сидит трясётся. – Это как понимать? – спросил рыжий мужичок. – Чего ты плетёшь? – Мышь-то по земле бегает? Ай нет? – Ну, бегает. – А ворон или, скажем, коршун над лесом кружит и её караулит. Чтобы схватить и унесть. Караулит ай нет? – Ну, караулит. – Вот и соображай. Летом мышь в траве хоронится, её не видать. А осенью бежит она по сухому листу. Лист трещит, шуршит, шевелится, – её, эту мышь, издали видно. Уж на что ворона дура – и та её сразу изловит. Выходит, значит, что мыши для безопасности надо в норе сидеть, пока не присыплет землю снегом. Она тогда под снегом тропки себе пророет и опять бегает взад-вперёд. Никакой глаз её не приметит. – То-то! – сказал седой мужичок. – У всякого зверя своё соображение. Так, говоришь, внучка, крепко дрались те воробьи? – Прямо ужас как дрались! – вздохнула Варя. – Рвут друг у друга из клюва золотой волосок. А я всё гляжу. Рвали они его, рвали да и уронили. Упал он на пенёк и зазвенел. Схватила я тот волосок, сунула за пазуху – и ну бежать! Ну бежать! Прибегла домой, а дед Прохор и говорит: «Это волосок особенный. За нашими, говорит, пущами да озёрами находится, говорит, дальний край. В том краю вот уже второй год зимы, весны и лета не было, а стоит одна осень. Весь год там, говорит, лес стоит облетелый, чёрный, и что ни день, то льют ненастные дожди. Живёт в той стране, говорит, девушка, по имени Маша, с золотыми косами. Заперта она в горнице, и сторожат её три волка с пуганами и двадцать два барсука с вострыми казацкими пиками. Это, говорит, её волос попал к тебе в руки. И с тем волосом, ежели вплести его в поясок, можно свершить такие чудеса, что и во сне не приснятся».

– Это верно! – заметил мужичок с бородой вроде как пакля. – Лесная мышь палого листа не любит. Как пойдёт по лесам листопад, она из норы не выходит. Сидит трясётся. – Это как понимать? – спросил рыжий мужичок. – Чего ты плетёшь? – Мышь-то по земле бегает? Ай нет? – Ну, бегает. – А ворон или, скажем, коршун над лесом кружит и её караулит. Чтобы схватить и унесть. Караулит ай нет? – Ну, караулит. – Вот и соображай. Летом мышь в траве хоронится, её не видать. А осенью бежит она по сухому листу. Лист трещит, шуршит, шевелится, – её, эту мышь, издали видно. Уж на что ворона дура – и та её сразу изловит. Выходит, значит, что мыши для безопасности надо в норе сидеть, пока не присыплет землю снегом. Она тогда под снегом тропки себе пророет и опять бегает взад-вперёд. Никакой глаз её не приметит. – То-то! – сказал седой мужичок. – У всякого зверя своё соображение. Так, говоришь, внучка, крепко дрались те воробьи? – Прямо ужас как дрались! – вздохнула Варя. – Рвут друг у друга из клюва золотой волосок. А я всё гляжу. Рвали они его, рвали да и уронили. Упал он на пенёк и зазвенел. Схватила я тот волосок, сунула за пазуху – и ну бежать! Ну бежать! Прибегла домой, а дед Прохор и говорит: «Это волосок особенный. За нашими, говорит, пущами да озёрами находится, говорит, дальний край. В том краю вот уже второй год зимы, весны и лета не было, а стоит одна осень. Весь год там, говорит, лес стоит облетелый, чёрный, и что ни день, то льют ненастные дожди. Живёт в той стране, говорит, девушка, по имени Маша, с золотыми косами. Заперта она в горнице, и сторожат её три волка с пуганами и двадцать два барсука с вострыми казацкими пиками. Это, говорит, её волос попал к тебе в руки. И с тем волосом, ежели вплести его в поясок, можно свершить такие чудеса, что и во сне не приснятся». Кто-то хихикнул у Вари за спиной. Варя обернулась и увидела старую толстую жужелицу. Она пищала от смеха и вытирала лапкой слезящиеся глаза. – Ты чего смеёшься? – рассердилась Варя. – Ай не веришь? Жужелица перевела дух, перестала смеяться. – Уж истинно говорят, что старый – дурее, чем малый. Чего только твой дед не выдумает. Помирать ему время, а у него на уме одно баловство. – Дед Прохор зря говорить не станет, – ответила Варя. – Ты не вправе на деда ругаться. – А ты вправе, – зашипела жужелица, – пильщикам моим памороки[1] забивать своими побасками[2]! Ишь расселись, уши развесили! Я им плачу подённо по три ячменных зерна на душу, а они тут разговорами прохлаждаются! Нашлись господа! – Как три зерна?! – закричал рыжий мужичок. – Мы рядились за четыре. Это, братцы, обман! На это мы не согласные! – Не согласные! – закричали все мужички.

Кто-то хихикнул у Вари за спиной. Варя обернулась и увидела старую толстую жужелицу. Она пищала от смеха и вытирала лапкой слезящиеся глаза. – Ты чего смеёшься? – рассердилась Варя. – Ай не веришь? Жужелица перевела дух, перестала смеяться. – Уж истинно говорят, что старый – дурее, чем малый. Чего только твой дед не выдумает. Помирать ему время, а у него на уме одно баловство. – Дед Прохор зря говорить не станет, – ответила Варя. – Ты не вправе на деда ругаться. – А ты вправе, – зашипела жужелица, – пильщикам моим памороки[1] забивать своими побасками[2]! Ишь расселись, уши развесили! Я им плачу подённо по три ячменных зерна на душу, а они тут разговорами прохлаждаются! Нашлись господа! – Как три зерна?! – закричал рыжий мужичок. – Мы рядились за четыре. Это, братцы, обман! На это мы не согласные! – Не согласные! – закричали все мужички. – Подумаешь, какие самостоятельные! – пропищала жужелица. – От горшка три вершка, в дождь все четверо под одним грибом прячетесь, а шумите будто полномерные мужики!

– Подумаешь, какие самостоятельные! – пропищала жужелица. – От горшка три вершка, в дождь все четверо под одним грибом прячетесь, а шумите будто полномерные мужики! – Ох, старуха! – покачал головой седой мужичок. – Небось каждый день молишься, поклоны перед иконой бьёшь, а пот с рабочих людей выжимаешь. Рыжий мужичок сплюнул, сорвал в сердцах шапку, швырнул её на землю, засучил рукава армячка и подступил к жужелице. – Уйди, – сказал он, – покеда я не тряханул тебя по-своему! Сквалыга! – Это ты-то? – Я-то! – Меня? Жужелицу? – А то кого же? – Ты, брат, смотри! – Ты сама смотри! Уйдёшь? Ай нет? – Ну, ну, не замахивайся!

– Ох, старуха! – покачал головой седой мужичок. – Небось каждый день молишься, поклоны перед иконой бьёшь, а пот с рабочих людей выжимаешь. Рыжий мужичок сплюнул, сорвал в сердцах шапку, швырнул её на землю, засучил рукава армячка и подступил к жужелице. – Уйди, – сказал он, – покеда я не тряханул тебя по-своему! Сквалыга! – Это ты-то? – Я-то! – Меня? Жужелицу? – А то кого же? – Ты, брат, смотри! – Ты сама смотри! Уйдёшь? Ай нет? – Ну, ну, не замахивайся! Жужелица пискнула от злости и побежала к старому пню – там у неё была нора. На бегу она обернулась, крикнула: – Я этого вам не забуду! Раскаетесь! – Сама себе дрова пили за три ячменных зерна. Богомолка! Седой мужичок только покачал головой. – Вот мы с жужелицей и разругались. Значит, свободно теперь с тобой можем рядиться, внуча. Рассказывай, в чём твоё дело. – А мне что рассказывать! – заспешила Варя.– Дед Прохор говорит, что крепко голодует народ в той стране. – Известно! – согласился мужичок с чёрной бородой. – Как не голодовать! Что от такой осени проку? Всё помокло, погнило. А новое не родится. – Палым листом тоже несладко питаться, – добавил рыжий мужичок. – Вот беда! – вздохнул мужичок с бородой вроде как пакля. – Пропадают, значит, людишки! – Ох и пропадают! – вздохнула Варя.– Ох и пропадают, дяденька! Как капустные черви. А всё почему? Потому что тамошние мужики вольные да справедливые. Пришёл к ним из соседней заморской страны властелин. Рыжий, злой, гугнивый[3]. И глаз у него от винища красный. Пришёл со своим поганым войском. И хотел взять тех мужиков под свою руку. А они не поддались. Тогда властелин этот самый осерчал ужасно, разругался, растопался. «Я, кричит, вас уморю!»

Жужелица пискнула от злости и побежала к старому пню – там у неё была нора. На бегу она обернулась, крикнула: – Я этого вам не забуду! Раскаетесь! – Сама себе дрова пили за три ячменных зерна. Богомолка! Седой мужичок только покачал головой. – Вот мы с жужелицей и разругались. Значит, свободно теперь с тобой можем рядиться, внуча. Рассказывай, в чём твоё дело. – А мне что рассказывать! – заспешила Варя.– Дед Прохор говорит, что крепко голодует народ в той стране. – Известно! – согласился мужичок с чёрной бородой. – Как не голодовать! Что от такой осени проку? Всё помокло, погнило. А новое не родится. – Палым листом тоже несладко питаться, – добавил рыжий мужичок. – Вот беда! – вздохнул мужичок с бородой вроде как пакля. – Пропадают, значит, людишки! – Ох и пропадают! – вздохнула Варя.– Ох и пропадают, дяденька! Как капустные черви. А всё почему? Потому что тамошние мужики вольные да справедливые. Пришёл к ним из соседней заморской страны властелин. Рыжий, злой, гугнивый[3]. И глаз у него от винища красный. Пришёл со своим поганым войском. И хотел взять тех мужиков под свою руку. А они не поддались. Тогда властелин этот самый осерчал ужасно, разругался, растопался. «Я, кричит, вас уморю!» А в той стране в ту пору гостила осень. С виду она вроде как наша деревенская девушка, и зовут её Машей. Волосы у неё золотые-золотые, и ходит она в безрукавке на беличьем меху. Время уже шло к зиме, пора было осени уходить в другие страны, пора было уступить место старухе зиме, да не тут-то было! Приказал властелин своей страже схватить Машу, никуда не выпускать из той страны и запереть её в крепкой избе на долгие годы. «Пусть, говорит, этот строптивый народ поживёт у меня без зимы, весны и лета, без произрастания хлебов да без урожая. Небось, говорит, через два-три года смирятся, станут мне в ноги кланяться, прощения просить».

А в той стране в ту пору гостила осень. С виду она вроде как наша деревенская девушка, и зовут её Машей. Волосы у неё золотые-золотые, и ходит она в безрукавке на беличьем меху. Время уже шло к зиме, пора было осени уходить в другие страны, пора было уступить место старухе зиме, да не тут-то было! Приказал властелин своей страже схватить Машу, никуда не выпускать из той страны и запереть её в крепкой избе на долгие годы. «Пусть, говорит, этот строптивый народ поживёт у меня без зимы, весны и лета, без произрастания хлебов да без урожая. Небось, говорит, через два-три года смирятся, станут мне в ноги кланяться, прощения просить». – Та-ак! – пробормотал седой старичок. – Значит, в темнице она, осень. – Освободить её надо, – сказала Варя. – Это мы и без тебя понимаем! – закричал рыжий мужичок. – Ослобонить! Какая шустрая нашлась. Вот ты сама пойди и ослобони. Только как? – Дед Прохор сказал, что надо бы сплесть из паутины поясок с золотым волосом и доставить его Маше. Как она его наденет, тут же волки падут на землю, издохнут, а барсуки друг дружку пиками переколют. Вот я и надумала: не взялась бы ваша артель за это дело? Уж очень вы неприметные. Вам даже во вьюшку влезть ничего не стоит.

– Та-ак! – пробормотал седой старичок. – Значит, в темнице она, осень. – Освободить её надо, – сказала Варя. – Это мы и без тебя понимаем! – закричал рыжий мужичок. – Ослобонить! Какая шустрая нашлась. Вот ты сама пойди и ослобони. Только как? – Дед Прохор сказал, что надо бы сплесть из паутины поясок с золотым волосом и доставить его Маше. Как она его наденет, тут же волки падут на землю, издохнут, а барсуки друг дружку пиками переколют. Вот я и надумала: не взялась бы ваша артель за это дело? Уж очень вы неприметные. Вам даже во вьюшку влезть ничего не стоит. Седой мужичок встал, снял шапку, спросил: – Ну что ж, артель? Соглашаемся? – Соглашаемся! – закричали все мужички. – На своих харчах? – На своих. – Тогда передохнём малость, заправимся и пойдём.

Седой мужичок встал, снял шапку, спросил: – Ну что ж, артель? Соглашаемся? – Соглашаемся! – закричали все мужички. – На своих харчах? – На своих. – Тогда передохнём малость, заправимся и пойдём. Варя провела мужичков в пустой улей, валявшийся позади избы, и для первого дня принесла им туда хозяйский полдник – горсть жареного овса и кусочек творогу. Мужички сытно, не торопясь, поели, потом разулись, улеглись поспать перед трудным делом. Укрылись армячками и так захрапели, что даже шмели притихли и начали слушать: что это за гуд такой несётся из улья? Уж не враг ли какой туда забрался и точит на оселке еловые иглы, чтобы теми иглами с ними, со шмелями, биться? Шмели послушали-послушали и полетели в сосновый бор прятаться на всякий случай в трухлявые пни. Вечером, когда дед Прохор уснул, мужички смотали паутину, что висела в амбаре и в сенцах, промыли её в бадейке с дождевой водой, просушили на ветру, пока не погасла на рассветном небе утренняя звезда, ссучили из той паутины пряжу на медной прялке и сплели поясок. И пропустили через него золотой волос. – Испытать бы надо поясок, – сказали мужички Варе. – Чтобы конфуза не получилось. – Ой, мужички! – испугалась Варя. – Да как же его испытаешь! Дед Прохор говорит, что в наших человечьих руках тот поясок только два чуда может сделать, не более. Потом он силу теряет. А в Машиных руках он опять силу наберёт и всё сделает. – А нам от него много не требуется, – ответили мужички. – В осенний край самый близкий путь через великое болото. Да сама знаешь, там не пройдёшь. Кругом трясины. Они даже нашего брата засасывают, хотя и весу в нас всего ничего. Ты дойди с нами до болота, попроси поясок, чтобы он мост для нас через то болото построил. Раз построит – значит, сила в нём есть. А не построит – значит, и силы в нём нету. И нечего нам тогда в тот осенний край соваться. Только Маше досадим и себя погубим. – Ну, так и быть! – согласилась Варя. – Пойдёмте!

Варя провела мужичков в пустой улей, валявшийся позади избы, и для первого дня принесла им туда хозяйский полдник – горсть жареного овса и кусочек творогу. Мужички сытно, не торопясь, поели, потом разулись, улеглись поспать перед трудным делом. Укрылись армячками и так захрапели, что даже шмели притихли и начали слушать: что это за гуд такой несётся из улья? Уж не враг ли какой туда забрался и точит на оселке еловые иглы, чтобы теми иглами с ними, со шмелями, биться? Шмели послушали-послушали и полетели в сосновый бор прятаться на всякий случай в трухлявые пни. Вечером, когда дед Прохор уснул, мужички смотали паутину, что висела в амбаре и в сенцах, промыли её в бадейке с дождевой водой, просушили на ветру, пока не погасла на рассветном небе утренняя звезда, ссучили из той паутины пряжу на медной прялке и сплели поясок. И пропустили через него золотой волос. – Испытать бы надо поясок, – сказали мужички Варе. – Чтобы конфуза не получилось. – Ой, мужички! – испугалась Варя. – Да как же его испытаешь! Дед Прохор говорит, что в наших человечьих руках тот поясок только два чуда может сделать, не более. Потом он силу теряет. А в Машиных руках он опять силу наберёт и всё сделает. – А нам от него много не требуется, – ответили мужички. – В осенний край самый близкий путь через великое болото. Да сама знаешь, там не пройдёшь. Кругом трясины. Они даже нашего брата засасывают, хотя и весу в нас всего ничего. Ты дойди с нами до болота, попроси поясок, чтобы он мост для нас через то болото построил. Раз построит – значит, сила в нём есть. А не построит – значит, и силы в нём нету. И нечего нам тогда в тот осенний край соваться. Только Маше досадим и себя погубим. – Ну, так и быть! – согласилась Варя. – Пойдёмте! Мужички туже затянули пояса, в последний раз покурили и пошли. Варя шла впереди, а мужички за ней следом, чтобы она, не ровён час, не наступила на кого-нибудь из них. Мужички шагали шибко, только обходили кусты брусники да ныряли под папоротники. На самой заре подошли к болоту. Варя вынула поясок, повязалась им, попросила: – Поясок, милый дружок, построй через болото мосток! Не успела она сказать эти слова, как вынырнули из ржавой воды зелёные лягушата. Было их великое множество – может быть, тысяча, а то и все три. Лягушата растянулись цепью через болото, прижались друг к дружке, подставили спинки и кричат: – Шагайте, мужички, смело! Мы вас не утопим! – Ну что ж! – сказали Варе мужички. – Мы, пожалуй, пойдём. А тебе придётся тут дожидаться. Давай нам поясок и прощай!

Мужички туже затянули пояса, в последний раз покурили и пошли. Варя шла впереди, а мужички за ней следом, чтобы она, не ровён час, не наступила на кого-нибудь из них. Мужички шагали шибко, только обходили кусты брусники да ныряли под папоротники. На самой заре подошли к болоту. Варя вынула поясок, повязалась им, попросила: – Поясок, милый дружок, построй через болото мосток! Не успела она сказать эти слова, как вынырнули из ржавой воды зелёные лягушата. Было их великое множество – может быть, тысяча, а то и все три. Лягушата растянулись цепью через болото, прижались друг к дружке, подставили спинки и кричат: – Шагайте, мужички, смело! Мы вас не утопим! – Ну что ж! – сказали Варе мужички. – Мы, пожалуй, пойдём. А тебе придётся тут дожидаться. Давай нам поясок и прощай! Варя отдала мужичкам поясок, и они ушли, даже ни разу не оглянулись. Да куда там оглядываться, когда надо смотреть под ноги, чтобы не поскользнуться на мокром лягушонке и не ухнуть с головой в трясину. Мужички ушли, а Варя осталась. Ждала она мужичков до вечера, а их всё нет и нет. Варя испугалась: уж не пропали ли мужички, не нарвались ли они на волков да барсуков и те их всех до одного перекололи?

Варя отдала мужичкам поясок, и они ушли, даже ни разу не оглянулись. Да куда там оглядываться, когда надо смотреть под ноги, чтобы не поскользнуться на мокром лягушонке и не ухнуть с головой в трясину. Мужички ушли, а Варя осталась. Ждала она мужичков до вечера, а их всё нет и нет. Варя испугалась: уж не пропали ли мужички, не нарвались ли они на волков да барсуков и те их всех до одного перекололи? Варя подумала-подумала и рассказала деду Прохору всё, что случилось. – Эх ты, глупенькая! – сказал дед Прохор.– Да нешто твои мужички с еловую шишку с таким делом сладят? Они же махонькие, маломерные. Заместо силы у них одна незаметность. Наверняка стража их поймала. Пропали тогда эти отчаянные мужички, да и Маше худо придётся.

Варя подумала-подумала и рассказала деду Прохору всё, что случилось. – Эх ты, глупенькая! – сказал дед Прохор.– Да нешто твои мужички с еловую шишку с таким делом сладят? Они же махонькие, маломерные. Заместо силы у них одна незаметность. Наверняка стража их поймала. Пропали тогда эти отчаянные мужички, да и Маше худо придётся. thelib.ru

Константин Паустовский - Старый челн: читать сказку для детей, текст онлайн на РуСтих

Поезд остановился. Стало слышно, как гудит шмель, запутавшийся в оконной занавеске.– Какая станция? – спросил из купе сонный голос.– Стоим в пути, – ответил проводник.Он торопливо шел через вагон и вытирал паклей руки.Наташа высунулась из окна. От высокой насыпи до самого горизонта тянулся лес. Над ним, закрывая половину неба, стояла глухая туча. Стаи белых птиц метались перед ней, как хлопья одуванчика.Гром громыхнул за краем земли и неуклюже покатился над лесом. Гром ворчал так долго, что, казалось, он обегает кругом всю огромную землю. Он затихал, когда запутывался в чаще, но, выбравшись на просеки и поляны, гремел еще угрюмее, чем раньше.– Какая гроза! – сказал кто-то за спиной у Наташи.Она оглянулась: в дверях купе стоял ее попутчик – молодой режиссер.– Какая гроза! Как здорово сделано! – повторил он, всматриваясь в грозовое небо с таким видом, будто оно было театральной постановкой. – Вы не знаете, что это за птицы?– Не знаю, – ответила Наташа.– Это діщие голуби, – сказал пожилой лесничий в роговых очках и улыбнулся Наташе. – Как же вы не знаете! А еще десятиклассница!– Я горожанка, – ответила Наташа и смутилась.

Поезд вздрогнул и пополз назад. Сразу стемнело. Внезапно ветер рванул занавески и опрокинул стакан с цветами на столике. На пол звонко полилась вода.

Вдоль окон блеснула молния. Тотчас в лесу что-то страшно и сухо треснуло, будто сломалась большая сосна.

– Что случилось? – спросила плачущим голосом сухая маленькая женщина в лиловой пижаме. Ее щебечущая красота исчезла с первым же раскатом грома.

Пассажиры торопливо подымали окна, смотрели на тучу. Молнии открывали в ней зловещие пещеры, воронки вихрей, мутные космы дождя. Огромные материки из черного пепла и седой золы валились на землю, наглухо затягивали небо. В страшной черноте все вспыхивала и вспыхивала в блеске молний одна и та же белая сухая береза. Было непонятно, почему этот беглый свет вырывает из темноты только эту березу, когда вокруг нее шумят под ветром тысячи других деревьев.

– Проводник, что же, наконец, случилось? – крикнула женщина в лиловой пижаме. – Почему мы идем назад?

– Путь впереди размыло, – угрюмо ответил проводник. – Видите. Какая гроза! Подают на Синезерки. Там будем стоять, пока не починят.

– Безобразие! – сказала маленькая женщина, испуганно зажмурила глаза и захлопнула дверь купе.

Мертвый лес вздрогнул от мутного блеска и оказался живым: ветки, похожие на черные рваные рукава, дрожали от ветра и были вытянуты в одну сторону – к последнему просвету под низким пологом туч. Деревья будто цеплялись за уходящее чистое небо и звали на помощь.

По крыше вагона тяжело зашумел проливной дождь.

– «Молньи стремителен бег, и разит она тяжким ударом», – неожиданно сказал лесничий.

Режиссер усмехнулся одними глазами.

– Откуда это? – спросила Наташа.

– Из Лукреция, – ответил лесничий и покраснел.

По всему было видно, что лесничий и счастлив и смущен. Он был счастлив потому, что ехал в отпуск в Крым, где не был с детства. В памяти остались обрывистые мысы, заросшие колючками, и плывущий к их подножию откуда-то из страшной дали никогда не затихающий плеск воды.

Смущали его попутчики. Смущала их подчеркнутая вежливость с ним, пижамы, разговоры о курортной жизни. Они вели их друг с другом, никогда не обращаясь к нему. Когда они небрежно говорили о гостиницах, портье и ресторанах, он чувствовал, что до него, лесничего, надевшего в дорогу новый серый костюм, им нет никакого дела. Они были проницательны, эти попутчики, и, казалось, знали, что костюм у него единственный и сшит посредственным портным из Костромы. Он берег его и завидовал режиссеру. Развалясь на диване, засунув бледные руки в карманы тончайших брюк, режиссер курил папиросы «Элит» и ничуть не заботился о том, что его расстегнутый пиджак мнется, а табачный пепел осыпает завязанный вольным узлом ослепительный галстук.

Единственным попутчиком, не смущавшим лесничего, была Наташа – застенчивая худенькая девушка. У нее вес время от ветра из окон растрепывались волосы и по нескольку раз в день попадали в глаза песчинки.

Однажды лесничий помог ей вынуть песчинку из глаза, но тоже смутился, когда Наташа протянула ему для этого прозрачный, слабо надушенный носовой платок.

«Лесовик! – подумал о себе лесничий. – Чертов провинциал!»

– Какое славное название – Синезерки… – пробормотал режиссер. – Синезерки! Синезерки! Синие озера. Это надо запомнить.

– Здесь много озер, в этих лесах, – сказал лесничий.

– А вы знаете эти места?

– Да так, немного… Лет пятнадцать назад я здесь работал: сажал лес.

– А-а, это интересно! – протянул режиссер, но по его лицу лесничий понял, что это никому не интересно. – Нам чертовски не везет. Что стоило грозе разразиться здесь не сегодня, а завтра!

– Да, действительно досадно, – согласился лесничий.

Ои думал, что вот уже давно собирается съездить в Синезерки, на старые места, но все никак не соберется. Вот и теперь поезд простоит в Синезерках час-два, пока не починят путь, и, кроме знакомой пустынной станции, где по платформе бродят занятые своим делом куры, он ничего не увидит.

– Да, жаль! – вздохнул лесничий.

Наташа тоже волновалась. В Крыму она еще не была. Он казался ей синим, туманным, пахнущим гвоздикой. Хотелось поскорее увидеть море. Говорили, что оно открывается неожиданно и похоже на высокую тучу.

В Синезерках было безлюдно. В окне у дежурного горела керосиновая лампа. Трудно было понять, наступил ли уже вечер или темнота пришла от дождя.

Дождь стих. Из леса пахло сырыми опилками.

Дед Василий привез на станцию дрова, свалил их, а сейчас перетряхивал в телеге мокрое сено и поглядывал на поезд: «Куда это только шастают люди, взад-вперед, взад-вперед?»

Лошаденка его засунула голову по самые уши в торбу с овсом, торопливо жевала и прислушивалась к бормотанию деда, ждала привычного окрика: «Н-но, дьявол! Заелся на казенных харчах!» После такого окрика оставалось только тяжело вздохнуть и понуро тащить телегу по песчаной дороге обратно на озеро.

Но дед Василий неожиданно бросил вожжи и заторопился к поезду. Он подошел к освещенному окну мягкого вагона и постучал кнутовищем в стекло.

– Петр Матвев! – крикнул он слабым, срывающимся голосом. – А Петр Матвев!

За окном в коридоре стоял лесничий и разговаривал с Наташей. Лесничий всмотрелся в старика и открыл окно.

– Не признаешь? – спросил дед и тонко засмеялся. – А я тебя признал издаля, от телеги. Как привел бог встретиться, скажи на милость!

– Василий! – крикнул лесничий, быстро вышел на площадку, соскочил на песок и обнял старика. – Живешь?

– Живу, – ответил дед, утирая рукавом лицо. – Живу, старюсь. Смерть около топчется, а в сторожку ко мне ей зайти невдомек… Забыл ты нас, Петр Матвев, истинное слово, забыл! А без тебя жизнь наша, прямо скажу, никудышная.

– Чего так? Что у вас неладного?

– Будто ты н не знаешь? – недоверчиво спросил дед. – Будто газет сроду не читал, Петр Матвев?

– А что? Ты говори, не оглядывайся.

– Мне оглядываться не на кого. В нашей-то районной газете сколько раз печатали, – сказал со вздохом дед. – Печатали, печатали, а на поверку выходит: зря старались. Оно и видать; одной письменностью дела не сдвинешь, лес не оборонишь.

– Да ты о чем? – спросил лесничий. – Ты не крути, ты говори прямо. Дед снял шапку и бросил ее на черный от нефти песок:

– Эх, Петр Матвев, Петр Матвев! Лес твой молоденький приказал долго жить.

– Сгорел? – испуганно спросил лесничий.

– Зачем сгорел! Пожару у нас, храни бог, не было. А с этой весны ест его гусеница, ест как по наряду. И сейчас, почитай, уже половину съела, проклятая. Новый лесовод никак не управится. Все ему, видишь ли, ходу не дают, яду не дают, а он бумажки сюда пишет, туда пишет, и как Ни придешь, одни у него слова: «Нет ответу». Так вот и сидим, порты Протираем. «Нет ответу да нет ответу». А лес! – громко сказал дед и всхлипнул. – Лес мы с тобой, Петр Матвев, какой насадили! Сосна к сосне, как красавицы сестры. Ей-богу, верь не верь, а я как войду в него, шапку скину и стою как беспамятный: до чего хорош лес!

Дед поднял шапку, осмотрел ее и нахлобучил на свалявшиеся седые волосы.

– Что же поделаешь, Василий! – сказал лесничий и оглянулся.

На ступеньках вагона стояла Наташа и, наморщив лоб, слушала жалобы деда.

– Когда отец детей кинет без помощи, – сказал горестно дед, – так совесть его корит, а к тому же и судят его народным судом. А дерево что? Дерево безгласное. Дерево кому будет жаловаться? Одному мне, дураку, лесному объездчику.

– Что же делать, Василий? – растерянно спросил лесничий.

– Опыление, – пробормотал дед, не слушая лесничего. – Нынче весной созрела пыльца, задул ветер – и понесло ее по-над озером золотым дымом. В жизни я такой пыльцы не видал.

Дед помолчал.

– Петр Матвев, – сказал он умоляюще и взял лесничего за рукав, – уважь старика: поедем на озеро, поглядим. Ты мне только скажи, чем его спасать, лес-то, и поезжай себе с богом, а я как-нибудь сам управлюсь.

– Чудак! – сказал лесничий. – Да ведь поезд через два-три часа уйдет. Что ты в самом деле придумал!

– Не уйде-ет! – уверенно сказал дед. – Некуда ему идти. Путь на два километра размытый. Завтра в обед уйдет, не ране.

Лесничий снова оглянулся на Наташу. Она все так же, наморщив лоб, смотрела на деда.

– Пойдем к дежурному, – сказал решительно дед. – И ежели есть у него малейшая совесть, он тебе подтвердит. Ну, пойдем!

– Что мне с тобой делать? – рассердился лесничий. – Запутал ты меня своими разговорами.

– Поезжайте, Петр Матвеевич, – сказала неожиданно Наташа. – Успеете.

– Вы думаете, успею? – спросил лесничий, засмеялся и повторил: – Вы думаете, успею?

– А можно и мне поехать с вами? – спросила Наташа.

– Эх, барышня-красавица, товарищ дорогой! – сказал дед и низко поклонился Наташе. – Как же тебя не взять за такое верное слово! Поедем. Пока мы по лесу туда-сюда будем шастать, ты у озера поживи. Озеро у нас с серебряной водой. Нету такого во всем Советском Союзе.

– Ну, пошли к дежурному! – сказал лесничий. – Запутал ты меня, старик, окончательно!

Дежурный сказал, что путь не починят раньше завтрашнего полудня.

Лесничий, дед и Наташа уехали на озеро. Отъезд этот вызвал среди пассажиров неодобрительное недоумение.

Лошаденка тащила телегу не торопясь. Колеса скрипели по заросшим травой темным дорогам. Тишина – она казалась Наташе глубокой, как ночная вода, – стояла С лесах. Только в сирых перелесках изредка кричали спросонок какие-то птицы.

К полуночи тучи ушли, и над вершинами сосен начало переливаться холодными огнями небо. Но Наташа не узнавала звезд: созвездии запутались в ветвях деревьев и потеряли знакомые очертания.

Лесной край, загадочный и огромный как океан, простирался вокруг в сумраке ночи, в запахе прели и мокрой листвы, в остром воздухе никем не потревоженных чащ, в непрерывном мерцании неба. Наташа говорила шепотом, да и дед и лесничий тоже говорили вполголоса.

– Сторонушка наша заповедная, – бормотал, вздыхая, дед. – Леса эти завалились до самого края земли. Нету их лучше на свете.

«Спи-спи! – крикнула где-то над головой проснувшаяся птица. – Спи-спи!»

«Я и так сплю», – подумала Наташа и засмеялась от неожиданного счастья. Ей даже стало холодно от радости и захотелось, чтобы эта ночь шла без конца, чтобы без конца неторопливо постукивала по корням телега, чтобы все глуше, дремучей делался лес.

– Ну, кажись, приехали, – сказал дед.

Стало светлее. Наташа оглянулась и ничего не поняла: звездное небо лежало у самой дороги и тихо плескалось, набегая на невидимый берег.

– Озеро, – сказал лесничий. – Звезд сколько в нем – будто осенью!

Сипло залаяла собака. Телега остановилась около сторожки, под черными ивами. Где-то на насесте всполошились куры. Дед вошел в сторожку, зажег жестяную керосиновую лампу и посветил Наташе и лесничему.

Наташа выпила молока и тотчас уснула на блестящей от старости широкой лавке. Дед положил ей под голову новый армяк.

Проснулась она очень рано. Белое солнце стояло над лесом. В избе никого не было, только черный пес сидел под столом и, с любопытством поглядывая на Наташу, вычесывал блох.

– Как бы не опоздать! – спохватилась Наташа, вскочила и поправила волосы.

Наташа вышла в прохладные сени.

Пес шел за ней и, заискивая, колотил хвостом по ведрам, по сваленным на полу хомутам.

Никого не было. Наташа открыла дверь на крыльцо и только вздохнула. Круглое светлое озеро блестело тут же, рядом, за самым порогом, в едва приметном тумане. В озере отражались леса. Вода у белого прибрежного песка была такая чистая, что казалась легкой, невесомой. В ней спали, пошевеливая хвостами, маленькие серебряные рыбы.

На берег был вытащен серый от старости, рассохшийся челн. Наташа выкупалась в озере, оделась и подошла к челну. На нем еще осталась скамейка. Наташа села на нее. Скамейка была теплая от солнца.

В щелях челна проросли высокие цветы и травы. У самых ног Наташи тройным кустом расцветал розовый кипрей. На носу, где челн был стянут ржавым железным стержнем, рос бессмертник, а сквозь песок на дне челна пробились кукушкины слезы. Сильно и сладко пахло аиром и сосновыми стружками. Черный пес лег около челна и зевнул.

«Л как же поезд?» – подумала Наташа и удивилась: эта мысль не вызвала у нее никакой тревоги.

Так она просидела около часу. Она слышала, как на полянах за озером тихо переговаривались о чем-то своем журавли, потом отчаянно крякнула утка, и снова все стихло.

Первым пришел дед. Он ласково поздоровался с Наташей, сел на песок около челна и сказал:

– Ты насчет поезда не опасайся. Дай вот я покурю, запрягу Мальчика и свезу тебя на станцию. Поклонюсь тебе вслед: езжай, живи на теплых морях в городе Золотые Маковки, наживай счастье.

– А где же Петр Матвеевич?

Дед усмехнулся.

– Сейчас придет. Ему теперь все нипочем.

– А что такое? – испугалась Наташа.

– Расскажет, – ответил дед, выколачивая треснувшую трубку о борт челна. – Ты слушай. Челну этому сколько годов? Не мене, чем мне. Мы с ним одногодки. Смотри, как зарос всяким цветом, всякой травой. Вот это называется по-нашему дрема. – Дед показал на кукушкины слезы: – Ты погляди на него, на цветок: днем дремлет, а как ночь – раскрывается, медом пахнет, и так до утра. Правду сказать, худой челн, свое отслужил. Лесовод намедни приезжал, смеялся; «Ты бы, говорит, Василий, на нем картошку сварил, чего зря дрова валяются». А я думаю: нет, картошку на нем варить срок не вышел, с этим делом погодить надо.

– Жалко? – опросила Наташа.

– Известно, жалко. Ведь ты подумай: истлел вконец, а годится для жизни.

– Как это? – спросила Наташа. – Я не понимаю.

– А чего тут понимать! – рассердился дед. – Челн этот – одна труха, а в каждом пазу цветок тянется. Так вот погляжу на него да нет-нет и подумаю: «Может, и от меня, от старика, тоже для жизни какая-нибудь полезность случится». Вот и стараюсь. Ты седины не бойся. Главное чтобы сердце у тебя было в исправности. Верное я слово сказал или нет?

– Верное, – ответила Наташа и засмеялась.– Ну то-то! Ты моему слову верь!Подошел лесничий. Дед, кряхтя, встал и пошел запрягать Мальчика. Лесничий был суров, смущен. Он спросил Наташу, как она спала, выпила ли утром молока, и замолчал.– Мы не опоздаем? – спросила Наташа.– Да нет, не думаю, – ответил лесничий, покраснел и добавил, не глядя на Наташу: – Дело в том, что я не поеду.Наташа изумленно молчала.– Да, не поеду! – сказал, сердясь, лесничий. – Оказывается, тут такая история… Одним словом, без меня у них может ничего не выйти. Пропадет лес. Сам сажал, знаете, жалко…– Я-то понимаю, – сказала Наташа.– В общем мне здесь, признаться, будет лучше, чем в Крыму. Жаль только: пропала путевка. Ну да что поделаешь! А к вам большая просьба: передайте мой чемодан деду, он привезет.– Ну что ж, – сказала Наташа и вздохнула. – Мне даже завидно.– Но-о. дьявол! – хрипло закричал около сторожки дед. – Заелся на казенных харчах!– Ну что ж, прощайте! – сказала Наташа и робко пожала руку лесничему.

Поезд пронесся по плавному закруглению, и Наташа узнала: вот на этом месте его вчера застала гроза. Вагоны с лязгом пролетели над маленькой чистой рекой. Наташа успела прочесть на доске около моста запыленную надпись: «Река Мошка».Широкая радуга стояла над лесами: там, где-то за озером, шел небольшой дождь.Радуга показалась Наташе входом в заповедные, таинственные края, где хозяйничают Петр Матвеевич и дед и кричат на рассвете журавли.Далеко среди зарослей блеснула светлая вода. Неужели озеро? Наташа высунулась из окна и долго смотрела на блеск воды среди листвы, на радугу, и у нее сжалось сердце: если бы можно остаться здесь до самой осени!Паровоз прощально закричал, и леса начали перебрасывать его короткий крик, унесли в непролазные чащи и неожиданно вернули звонким, многоголосым эхом.

Читать сказку "Константин Паустовский — Старый челн" на сайте РуСтих онлайн: лучшие народные сказки для детей и взрослых. Поучительные сказки для мальчиков и девочек для чтения в детском саду, школе или на ночь.skazki.rustih.ru

Рассказы и сказки Константина Паустовского — Сказочник №13

Рассказы и сказки Паустовского для детей. Полный список произведений.Краткая биография и творчество Паустовского Акварельные краскиАлександр ДовженкоАнглийская бритваАннушкаАртельные мужичкиБарсучий носБеглые встречиБелые кроликиВо глубине РоссииВоронежское лето Горная роса. Из повести “Черное море” Дождливый рассветДорожные разговорыДружище Тобик (О собаке Александра Грина)Дремучий медведьДядя Гиляй (В. А. Гиляровский)Желтый светЖильцы старого домаЗаячьи лапыЗолотой линьЗаботливый цветокИван БунинИсаак ЛевитанКакие бывают дождиКладКолотый сахарКордон “273?Корзина с еловыми шишкамиКот-ворюгаКишатаКружевница НастяМихаил ЛоскутовМещерская сторонаНочь в октябреПачка папиросПоводырьПодарокПоток жизни (Заметки о прозе Куприна)Правая рукаПриказ по военной школеПрощание с летомПохождения жука-носорогаРазливы рек (О Лермонтове на Кавказе)Резиновая лодкаРобкое сердцеРувим ФраерманРучьи, где плещется форельРастрепанный воробейСеквойяСиневаСказочник (Александр Грин, из повести “Черное море”)Сказочник (Христиан Андерсен)СнегСтальное колечкоСтарая рукописьСтарый челнСтекольный мастерТеплый хлебТелеграммаЧерные сети

Читать рассказы других известных авторовЧитать все рассказы и сказки Паустовского.Список произведенийПаустовский Константин Георгиевич.Краткая биография и творчество.

Паустовский Константин Георгиевич (1892 - 1968),писатель-прозаик. Родился 19 мая (31 н.с.) в Москве в Гранатном переулке, в семье железнодорожного статистика.Учился в Киеве в классической гимназии, где были хорошие учителя русской словесности, истории, психологии. Много читал, писал стихи. После развода родителей должен был сам зарабатывать себе на жизнь и ученье, перебивался репетиторством. В 1912 Паустовский закончил гимназию и поступил на естественно-исторический факультет Киевского университета. Через два года перевелся в Московский на юридический факультет. Началась первая мировая война, но Константина Паустовского, как младшего сына в семье (по тогдашним законам) в армию не взяли. Еще в последнем классе гимназии, напечатав свой первый рассказ, Паустовский решает стать писателем, но считает, что для этого надо "уйти в жизнь", чтобы "все знать, все почувствовать и все понять" - "без этого жизненного опыта пути к писательству не было". Паустовский поступает вожатым на московский трамвай, затем санитаром на тыловой санитарный поезд. Тогда он узнал и навсегда полюбил среднюю полосу России, ее города. Паустовский работал на металлургическом Брянском заводе, на котельном заводе в Таганроге и даже в рыбачьей артели на Азовском море. В свободное время начал писать свою первую повесть "Романтики", которая вышла в свет только в 1930-х в Москве. После начала Февральской революции уехал в Москву, Паустовский стал работать репортером в газетах, оказавшись свидетелем всех событий в Москве в дни Октябрьской революции. После революции Константин Паустовский много ездил по стране, бывал в Киеве, служил в Красной Армии, сражаясь "со всякими отпетыми атаманами", уехал в Одессу, где работал в газете "Моряк". Здесь попал в среду молодых писателей, среди которых были Катаев, Ильф, Бабель, Багрицкий и др. Вскоре им снова овладела "муза дальних странствий": живет в Сухуми, Тбилиси, Ереване, пока наконец не возвращается в Москву. Несколько лет Паустовский работает редактором РОСТА и начинает печататься. Первой книгой был сборник рассказов "Встречные корабли", затем повесть "Кара-Бугаз". После выхода в свет этой повести навсегда оставляет службу, и писательство становится его единственной любимой работой. Паустовский открывает для себя заповедную землю - Мещеру, которой обязан многими своими рассказами. Он по-прежнему много ездит, и каждая поездка - это книга. За годы своей писательской жизни он объездил весь Советский Союз. Во время Великой Отечественной войны Константин Паустовский был военным корреспондентом и тоже изъездил много мест. После войны впервые был на Западе: Чехословакия, Италия, Турция, Греция, Швеция и т.д. Встреча с Парижем была для него особенно дорогой и близкой. Паустовский написал серию книг о творчестве и о людях искусства: "Орест Кипренский", "Исаак Левитан" (1937), "Тарас Шевченко" (1939), "Повесть о лесах" (1949), "Золотая роза" (1956) - повесть о литературе, о "прекрасной сущности писательского труда". В последние годы жизни Паустовский работал над большой автобиографической эпопеей "Повесть о жизни". К.Паустовский умер 14 июля 1968 в Тарусе, где и похоронен.------------------------------------------Рассказы и сказки Паустовского.Читаем бесплатно онлайн

Читать рассказы других известных авторовЧитать все рассказы и сказки Паустовского.Список произведений.1-3.su

Константин Паустовский - Михаил Лоскутов: читать сказку для детей, текст онлайн на РуСтих

В тридцатых годах наши писатели вновь открывали давно, но плохо открытую Среднюю Азию. Открывали ее вновь потому, что приход советской власти в кишлаки, оазисы и пустыни представлял собой увлекательное явление.

Спекшийся от столетий -быт стран Средней Азии дал глубокие трещины. На руинах мечетей появляются по весне робкие розовые цветы. Они маленькие, но цепкие и живучие. Новая жизнь так же цепко, как эти цветы, расцветала в выжженных тысячелетних странах и приобретала невиданные формы.

Писать об этом было трудно, но интересно. Самые легкие на подъем и закаленные писатели двинулись в сыпучие пески Кара-Кумов, на Памир, к пышным оазисам Ферганы и синим от изразцов твердыням Самарканда. Среди этих писателей были Николай Тихонов, Владимир Луговской, Козин, Николай Никитин, Михаил Лоскутов и многие другие. И я отдал дань Средней Азии и написал тогда “Кара-Бугаз”.

В это время я познакомился с Лоскутовым.

В тридцатых годах мы особенно много ездили по стране, зимой же, возвратившись в Москву, жили очень дружным и веселым содружеством. Чуть не каждый день мы собирались у писателя Фраермана. Как я жалею сейчас, что не записывал тогда, хотя бы коротко, множество рассказов, услышанных на этих собраниях, множество интересных споров, схваток и смелых литературных планов. Каждый из нас считал своей святой обязанностью читать всем остальным все свои новью вещи.

Очевидно по примеру пушкинского “Арзамаса”, Аркадий Гайдар прозвал эти встречи у Фраермана “Конотопами”.